こんにちは、OtokuJETです。

今回は、自分の転職体験を基にした「40代で転職を成功させるための戦略と成功のための具体的ポイント」について紹介します。

〜まずはじめに〜 自分の転職体験を公開しようと思った訳

私は基本的に転職の成功談や失敗談の話が好きではありません。転職する人それぞれの価値観ややり方がありますから、他人の事例なんて隣の青い芝程度の参考にしかなりません。

ましてや自分の体験をさらけ出して、成功した!、ノウハウはこれだ!などど声高々にうんちくできるほど人生の成功者でもないですし、未熟な人間です。

なのに、そもそもなぜ本テーマについて書こうと思ったのか。

一言でいえば「怒り」です。

前職を辞めることを決めた後、何人かの転職エージェントに相談をしましたが、1人のエージェントから見放されたように言われた言葉を今でも忘れません。

「40代からの転職はあまりおすすめしませんよ。ポジションも給与も下がることが多いですし。もしサラリーマンとして給与アップを目指すなら、外資にいくしかありません。それ以外は、起業するか給与下げてもう一度スタートアップにジョンインしてキャピタルゲインを狙うしかないです。」

と。

転職者と企業を結びつけることを生業としている転職エージェントが、転職者の希望を頭から否定し、「40代はなにかを諦める転職しかない」と決めつけんばかりのスタンス。

確かに、ググると「40代の転職 厳しい」のキーワードの検索ボリュームは多いし、40代の転職がいかに難しいかをツラツラと綴った記事も沢山でてくるし、成功するためには何かを諦めよう!という趣旨の記事や動画もあります。きっと、実際に一筋縄ではいかないこともあるのでしょう。

しかしですよ、そもそも転職の難しさと年齢は関係ないでしょうよ、と。

「40代の転職は難しい」と十把一絡げにするのはいかがなものかと思いますよ、と。

年が幾つであろうと「やり方」次第で満足いく転職ができることを、自身の経験をさらけ出してでも声を大にして伝えたい。転職で自分の欲しい成果を手に入れることを諦めてしまっていたり、転職自体を諦めてしまっている同世代に伝えたい、自分次第だぞ!と。

そんな青臭い想いに突き動かされたのがきっかけです。

読む前の注意事項

前置きの2つ目です。

読んでいただくに当たっての注意事項というか、「こんな心持ちで読んでいただくと嬉しいです」という前提事項です。

- 事実を書いてますが、関係者へ無用な迷惑や心配はかけたくないので、会社名や転職エージェント名などの固有名詞は伏せています

- 転職成功の定義は人それぞれですが、今回の定義は分かりやすく「年収アップ」としています

※SO(ストック・オプション)は、IPOタイミング、時価総額、ロックアップ期間、権利行使価額など金融資産価値として変動要因が多いため今回の定義からは除外 - 自身の体験から得たノウハウを紹介しているにすぎません。一つの参考事例として捉えていただければ嬉しいです

前置きが長くなりましたが、本題に入ります。

OtokuJETの転職活動結果

単刀直入に転職活動の結果からシェアします。

内定社数 = 12社 - 内定率(内定社数 ÷ 選考社数)= 52% ※選考過程で当方からお断りをした会社は含まない 平均オファー年収 ÷ 現年収 = 108% - 最大オファー年収 ÷ 現年収 = 139% - 最低オファー年収 ÷ 現年収 = 101%

上記の通り、10社以上の企業から内定をもらい、いずれの企業からのオファー年収も現年収を超える結果になりました。

OtokuJETがとった戦略

私がとった戦略はシンプルに「同タイミングで多くの企業から内定を得ること」です。

つまり、できる限り多くの会社を受け、選考スケジュールを意図的に調整し、オファーをもらうタイミングを揃えることを徹底しました。

理由は「オファー条件を交渉しやすい状況を作るため」です。

前職で200名以上の採用選考に携わってきた経験から、どのような状況であれば会社がオファー内容の交渉に応じやすいか?が分かっていました。「是非入社して欲しいが、他社にとられるリスクが高い」状況です。

基本的に、会社は安いコストで人を採用しようとします。通年で採用予算や人件費は決まっていますし、予算を上回る場合、通常は経営会議で追加予算承認を得る必要があり手間がかかります。また、転職エージェントを利用した場合、会社はエージェントに成果報酬として採用した人の理論年収の約35%を支払わなければなりません。「安いコストで高いリターンを得る」経営の基本からしてみれば当然のことです。

何が言いたいかというと、「優秀で今すぐ欲しい人材であっても、他社にとられるリスクがないのであれば、会社は報酬以外の面でアピールすることを第一に考える」ということです。競合がいなければ価格競争になりにくいビジネスの構造と一緒です。

そして、会社は早く決めて欲しいのでオファー回答期限を切ります。慣習的にはオファー提示後1週間以内の回答を求められることが多いと思います。

もし、第一志望の会社が1社しかなく、提示されたオファーが物足りなく、そして回答期限が1週間しかなかったら、オファー交渉が成功する確率は高いと思いますか?

答えはNOです。なぜなら、会社も転職エージェントも、その会社からしかオファーがでていないことを知っているからです。会社のビジョンや働く仲間、仕事の役割といった報酬以外の面でアピールをし続け、回答期限を切ってしまえば、多少給与が希望を満たさなくとも高い確率で内定受諾することを経験的に知っているのです。

面談で会社が「他にどんな会社を何社くらい受けてますか?」「いつまでに決めたいですか?」とよく聞くのは、他に競合する会社がどのタイミングでオファーを出しそうなのか?見立てようとしているのです。

この企業の採用メカニズムを理解した上で、戦略を立てることが重要だと思います。

戦略成功のために気をつけたポイント

「同タイミングで多くの企業からの内定を得ること」を成功させるために留意したポイントをシェアします。

言われてみると当たり前のことですが、徹底しないと戦略成功に致命的な影響を及ぼしかねないため、意識的に気をつけたポイントです。

一定期間内にできるだけ多くのエージェントと面談する

まず、出来るだけ多くの転職エージェントを活用しました。2〜3人ではなく、期間を設定し、期間内にコンタクトがあった転職エージェント全てです。

ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトに登録すると転職エージェントから「一度面談しましょう」の依頼メールがきます。

私は「サービス登録後、2週間以内に面談依頼のあった転職エージェントとは基本的に全て一度会話する」と決めました。ただし、同一会社の複数エージェントから連絡がくるケースがあるため、その場合はエージェントがリクルートダイレクトスカウト等で面談設定前に紹介してくれた案件を吟味し、最も自分の希望に近しい案件を提案したエージェント1人に絞り込んで面談しました。加えて、以前にお世話になった2名の転職エージェントに相談しました。

結果、それぞれ別会社8人の転職エージェントと面談をし、選社軸や希望条件、転職意向度を伝え、会社の紹介を依頼しました。

ここまで多くの転職エージェントを活用する人は殆どいないと思います。やりとりも煩雑になりますし、手間もかかります。

しかし、デメリットよりもメリットの方が大きいと私は考えています。

1つは「転職エージェントを活用している企業はオファー年収も高くなりやすいから」です。

なぜか。転職エージェントを活用しているということは、思うように採用活動が上手くいっていない企業だからです。

採用手法は企業によって様々です。Wantedlyやコーポレートサイトの活用やリファラルによる自力採用、リクルートダイレクトスカウト・LinkedIn・eightなどの人材データベースを活用したダイレクトスカウトなど採用コストの安い手法はいくらでもあります。

それでも採用コストの高い転職エージェントを利用する理由はただ一つ。「高い費用を払ってでも、獲得したい人材がいるから」です。

採用に積極的だが採用に困っている企業を紹介してくれる役割を果たしているのが転職エージェントなんです。

もう1つは「転職エージェントによって、企業への食い込み度合いが違うから」です。

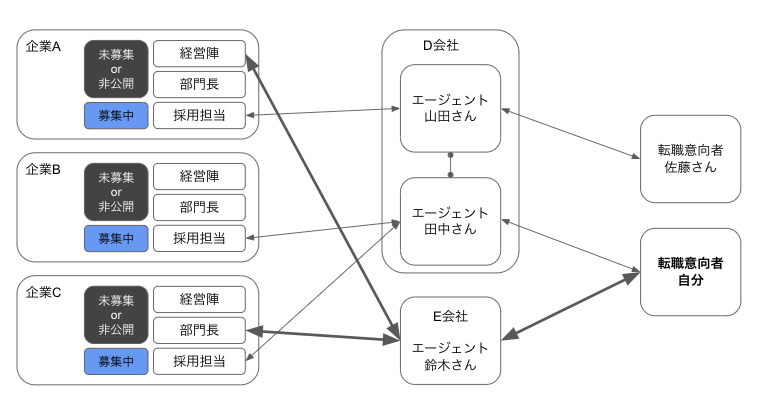

以下は、転職エージェント・企業・転職者の関係を示した図です。

まず、大前提として、私たちがインターネットを通じて知り得る求人情報は、すでに採用要件が決まっている「募集中」の案件のみです。つまり、応募すると人事採用担当が対応してくれるオープンな案件です。

一方、競合に知られたくない、社内ではまだオープンにできない(ex:キーマンが退職予定などの理由)「非公開」案件や、採用要件が定まっておらず人事採用担当に連携していない「未募集」案件が存在します。「非公開」や「未募集」の情報を取り扱っているのは往々にして経営陣や部門長です。

上の図で言えば、D社の転職エージェントのみを活用すれば企業A・B・C全てに応募することはできます。

しかし、E社の転職エージェントは、企業AとCの上層部と繋がっており「非公開」や「未募集」の案件に関する情報をもっています。

問題は、実際に転職エージェントと会話して案件を紹介してもらわないと、どのエージェントがどの企業のどのような情報を持っているのか分からないことです。

これが、転職エージェントを可能な限り多用する最大の理由です。

ただし、期間をずらして新しい転職エージェントに順番に依頼していくやり方だと、オファータイミングがずれて交渉が効きにくくなります。ゆえ、「面談が設定される前の一定期間内にできる限り多くの転職エージェントと話す」ことがポイントになるのです。

私の場合、2社のエージェントから同じ企業の求人情報を貰いましたが、1社は「募集中」案件、もう1社は「募集中」案件に加え、「非公開」案件を紹介してくれました。この差はとても大きいです。

転職エージェントを毛嫌いしたり、顎で使うように乱暴に接する人もいますが、転職エージェントの本質的な価値を理解しているとうまく活用しない理由はないのです。

※転職エージェントの価値は他にもありますが、本稿では割愛

選考途中で志望度が下がっても途中で断らなかった

2つ目は「選考途中で志望度が下がっても途中で辞退しない」です。

会社を選ぶ軸は、突き詰めると4つしかないと考えています。

- Philosophy:会社のビジョンやミッション或いはサービスの魅力度

- Profession:自分の仕事内容の魅力度

- People:一緒に働く仲間(経営陣、上司、部下、同僚など)の魅力度

- Privilege:自分の待遇や得られる名誉の魅力度

の4つです。

もちろん、4つの軸全てにおいて自分の基準を満たすことが理想ですが、優先度を付けることがポイントです。

私の場合、今回の転職において最も優先度が高かったのはPrivilege(報酬)でした。

ゆえ、面談の過程でPrivilege以外の軸が自分の基準を満たさないと判明したとしても、内定&オファーをもらうまでは、よっぽど自分にはフィットしないと感じた会社を除いて、自分からは辞退しないと決めました。

理由はもちろん、「同タイミングで多くの企業からの内定を得る」という戦略を成功させるためです。

他のPhilosophy、Profession、Peopleについては、面談を重ねたり、後から調べることによって、自分の考えがアップデートされやすい軸になります。つまり、1・2回の面談で判断するのは時期尚早で、選考プロセスの最後に判明するPrivilege(報酬)を確認した上で、他の3つの軸をどこまで許容できるかを判断する方が合理的なのです。

まとめ

最後まで読んでくださってありがとうございます。

最後にまとめです。

・40代の転職で「年収アップ」を成功させるための戦略は「同タイミングで多くの企業から内定を得ること」です。 ・「一定期間内にできるだけ多くのエージェントと面談する」ことと「選考途中で志望度が下がっても途中で辞退しない」ことの2点を徹底することが大切です。

次回予告

次回は、内定率を高めるために、職務経歴書の作成や面談で工夫したことや転職エージェントとの付き合い方で気をつけたことなど、より具体的なTipsについて紹介します。

コメント